そろそろ「持ち家」がほしい。

検討を始めてから手に入れるまでには、時間とエネルギーがかかるものです。

時には迷うことも、悩むことも…。

「自分らしく生活できる場所を得るための乗り越えるべきこと」と捉え、一つ一つクリアにしていきましょう。

なかでも、住宅ローン申込み後の「審査」は、“緊張の日々”とおっしゃる方も多いです。

金融機関からの回答を待つしかないのですが、日々の生活、事前準備で結果が左右することもあります。

住宅ローン審査の基本的なこと、解説します。

【今回の記事でわかること】

- 住宅購入のながれ

- なんで審査が必要なの?

- 住宅ローンの審査って何を審査するの?

- 審査に通らないケース、通りにくいケース

- 収入基準が満たない場合には「収入合算」も選択肢

- ローン申込み後は「審査結果」を待つのみ?

- 「住宅ローン」にかかわる注意点

この記事を書いた人

大竹 麻佐子

大竹 麻佐子

保有資格:ファイナンシャルプランナー(CFP認定者)・相続診断士・整理収納アドバイザー2000年FP資格取得。証券会社、銀行、保険会社など金融機関での勤務を経て2015年FP事務所開業。

相談・執筆・講師として活動中。より豊かに自分らしく生きるためには、「お金と向き合うこと」が大切です。知識だけでなく経験を踏まえたアドバイスとともに、全力でサポートします。

住宅購入のながれ

漠然と、一戸建てがいい、マンションが便利かも…と理想の「住まい」を思い描くものの、いざ購入となると、金額の大きさに愕然とし、今後の働き方や家族の生活スタイルといったさまざまな面に目を向ける必要があります。

ステップ1

家族の成長や通勤・通学、家計状況をふまえての物件探しは、最初のステップです。

自分たちにあった物件価格を見極める必要があります。理想と現実のギャップに悩むのがこの時期かもしれません。

ステップ2

気に入った物件の購入に向けての検討と申込みです。

多くの場合、住宅ローンを利用することになります。

長期にわたる住宅ローンの借入れは、その後の生活に大きく影響しますので、多くの選択肢のなかから検討する必要があります。

申込んだものの「審査」でうまくいかない場合には、「振り出し」に戻ることもあり得ますので、ポイントをおさえ、慎重にすすめましょう。

「審査」は、事前審査(仮審査)と本審査の2つをクリアしなければなりません。

「借入れ可能」という回答が得られたら、物件購入手続きに進みます。

↓

金融機関による事前審査(仮審査)

↓

正式申込み

↓

信用保証会社等による本審査

↓

契約

ステップ3

正式に契約が成立したら一安心。

あとは、引っ越しに向けての準備です。

不足書類の提出や届け出など、スケジュールを逆算して遅滞のないようにすすめましょう。

審査でドキドキ、なんで審査が必要なの?

お金を貸す側、つまり「金融機関」の立場で考えてみましょう。

①きちんと毎月返済できる人に貸したい。

②もし返済できない場合でも、貸し倒れにならないようにしたい。

金融機関は、送金やATM利用時の手数料ほか、お金を貸すことで受け取る利息も大きな収益の柱です。

長期にわたり確実に利益を確保したいと考えます。

そのためには、きちんとした人に貸したい、というのは当然かもしれません。

とはいえ、先のことはわからないものです。

死亡や病気、お勤め先の破たんといったリスクに備える必要もあります。

団体信用生命保険(団信)という保険を活用して、もしもの場合には、保険金で残債(その時点での貸したお金の残額)を回収します。

また、登記上、担保として抵当権を設定し、返済が滞り回収困難と判断した場合には、売却することで貸したお金を回収します。

そのため、価値のある物件に対しての貸出し、その適正額を評価します。

誰にでも貸す訳にはいかず、「人的評価」と「物件評価」といった、2つの観点で借入れ申込みを「審査」する必要があります。

「審査項目」~住宅ローンの審査って何を審査するの?

では、上記の「きちんとした人」について具体的に考えてみます。

住宅ローンを取り扱う金融機関では、ホームページ上で「住宅ローンの商品概要」が掲載されていますので、「借り入れのできる人(利用できる人)」の条件を確認してみましょう。

各金融機関により、記載項目や内容に差異はありますが、総じて言うと「安定かつ継続した収入の見込める人」です。

主な審査の項目と目的は以下のとおりです。

- 年齢:一般的には20歳から65歳まで(完済時80歳未満であること)

- 勤務先(職業):安定した収入が見込めるかどうか

- 勤続年数:同一勤務先での3年以上勤務など(6カ月以上などの金融機関もあり)収入の継続性を判断

- 家族構成(居住する人の年齢や職業):収入合算や保証の可否や子どもの年齢などにより家計を判断

- 健康状態:団体信用生命保険(団信)に加入の可否

- 年収:前年度100万円以上は最低ライン

- 物件情報

- 借入希望額:200万円以上10万円単位 年収、物件情報から返済に無理のない借入額かどうか

- 申込みローン以外の借入れ:返済にあてる割合および信用力を判断

などを審査します。

審査に通らないケース、通りにくいケース

借入額が適正でない場合

借りられる額として、年収の6倍、7倍などと言われる場合もありますが、返済にあたって無理のない借入額を記載することです。

返済負担率を計算してみよう

年収における住宅ローン負担の比率を「返済負担率」で表します。

家族構成やライフスタイルによりますが、無理のない負担率として、25%を超えないようローン負担を抑えるのが目安です。

金融機関や情報サイト、アプリ等を活用して、借入金額・金利・借入期間から月返済額を調べます。

(参考)金融広報中央委員会「知るぽると」らくらく借入返済額シミュレーション

例) 3500万円借入れ 金利1% 35年 年収500万円 の場合の返済負担率

上記サイトより 月返済額 約10万円 × 12ヵ月 = 約120万円

120万円 ÷ 500万円 × 100 = 24%(返済負担率)

返済負担率を35%以下と設定している金融機関が多いのが現状ですが、借りられる額と借りる額は異なります。

借りる額は「無理なく返せる金額」で考えることがポイントです。

手元資金として現金をもつことは重要ですが、可能な範囲で頭金を入れることができれば、負担が下がり、返済計画としても、審査という面でもプラスです。

また、親からの贈与などが期待できないかについても相談してみたいところです。

なお、中古物件や立地(奥まった土地や周辺環境ふくむ)が特殊、借地権の場合などは、金融機関が評価する額と物件価格とが乖離するケースもあるため、不動産業者(販売会社)への確認が必要です。

勤続年数や雇用形態による判断

パートやアルバイトでも、継続した安定収入であれば、ローンを組むことが可能な場合も多い一方で、正社員でも転職回数が多い、空白期間がある場合には、審査が通らないケースも見受けられます。

また、個人事業主や会社経営者の場合は、安定性、将来性という点で審査が厳しくなります。

その他の借入れが多い場合や過去の履歴が問題となる場合

「約束を守る」ことは、社会人としての前提です。

借りたお金は、約束の日に返す、支払日に遅滞なく払う、といった約束を守れる人かどうかを確認します。

審査において、以下の「信用情報」利用されているのが一般的です。

過去にクレジットカードや携帯料金の支払い遅延の有無やローンの返済状況が掲載されています。

ローンの支払い能力、収入に見合った借入額か、遅延がないか、という視点とともに、複数の借入れは、自分自身をコントロールできない人と見られます。

【信用情報機関】

掲載されている「信用情報」は、自分自身でも確認することが可能です。

心配な場合には、仮審査への申込前に取り寄せて確認しておきたいですね。

健康状態が原因の場合

商品概要に記載されているとおり、団体信用生命保険(団信)に加入できるかどうかを判断するもので、基本的には一般的な保険加入と変わりません。

ただ、死亡リスクよりも、安定的収入を継続していけるか、という点が重視されるため、厳しい結果となるケースも散見されます。

フラット35などは団信加入が任意であり、連帯保証人(主たる債務者が返済できない場合には、債務を引き継ぐ)をつけたり、別(既存)の生命保険で代替できるなどの対策ができれば、クリアできることもあります。

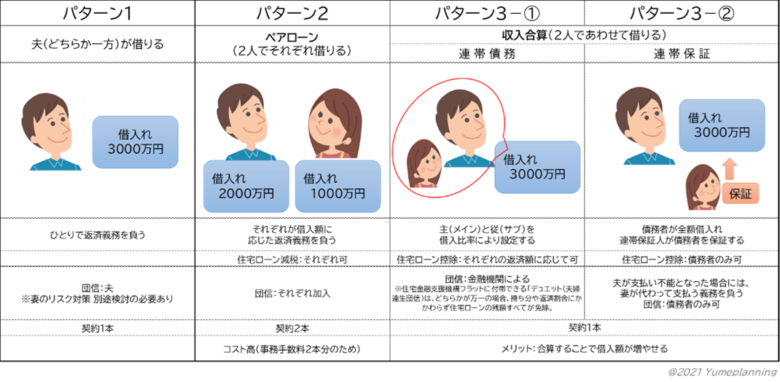

収入基準が満たない場合には「収入合算」も選択肢

共働き世帯では、主たる1人がすべてのローンを組むほかに、

①ペアローン(2人で2つのローンを組む)

②連帯債務(2人で合算してローンを組む)

③連帯保証(1人で借りて他方が保証する)なども選択肢です。

借入額を増やすことができるメリットがある一方で、持ち分や責任、信用情報やコストなど検討すべきことが多くあります。

以下の図を参考にしてみてください。

ローン申込み後は「審査結果」を待つのみ?

キャンペーンや金利動向、金融機関内のスタッフ数などのタイミングにもよりますが、基本的には、申込み申請後は、待つしかありません。

ただし、金融機関からの問い合わせや不足書類、追加書類を求められるケースがあります。その場合には、迅速に丁寧な対応を心がけましょう。

審査の「基準」は、公表されていないため、少なからず担当者の心象も加味されると推測されます。

不確定なために判断に迷っている場合も多くあるでしょう。

詳細な情報を追加することで、プラスに転じるケースも多くあります。

審査の結果、「借入れ可能」であればよいのですが、条件が付く場合や不可となる場合もあります。

まずは、原因が何かを考えましょう。

信用情報による「傷」が原因となる場合には、日々の生活を見直すことを優先しましょう。

条件がついた場合には、受け入れ可能な条件なのか、他社の結果を待つかを検討します。

借りることよりも返すことが大事!! 「住宅ローン」にかかわる注意点

申込者の「信用力」を判断するものための「審査」ですが、給与振込口座に利用している金融機関などの場合には、申込者の信用力に加えて、お勤め先企業の信用力が加わるケースもありますし、あたらしく口座開設するより、以前から利用している金融機関が有利な場合もあります。

難しいと言われる個人事業主や法人経営者も、業務上取引のある金融機関であれば、日々の取組みが「期待できる」と判断されることは、よくあるケースです。

いずれにしても、「とりあえず」仮審査を手あたり次第に申込むことは避けましょう。

各金融機関の特徴や要件を比較検討したうえで多くても3行に絞ることをおすすめします。

Webサイトのクチコミを参考にするのも有効です。

住宅ローンは、長期間にわたり継続する取引です。

人生において最も大きな買い物と言われる「住宅」は、長く、居心地のよい場所として、手に入れることが目的です。

無理な返済で、「ローンのために働く」のは避けたいものです。

そのためには、適正な借入金額により、自分にあった住宅ローンを選びましょう。

明確な審査基準が公表されていないため、審査を通過するかどうか、という回答までの時間は確かに苦痛ですが、事前審査(仮審査)の前に準備できることが多くあります。

通過するための「借入金額」や「勤続年数」などの審査の項目は、前もって十分に検討し準備しておきたいところです。

「信用情報」は、日々の「お金に対する向き合い方」が重要です。

審査のために、ではなく、自分自身のために金融リテラシーをアップさせていきましょう。

「審査される」という受け身ではなく、「金融機関を選ぶ」というスタンスで臨みたいですね。